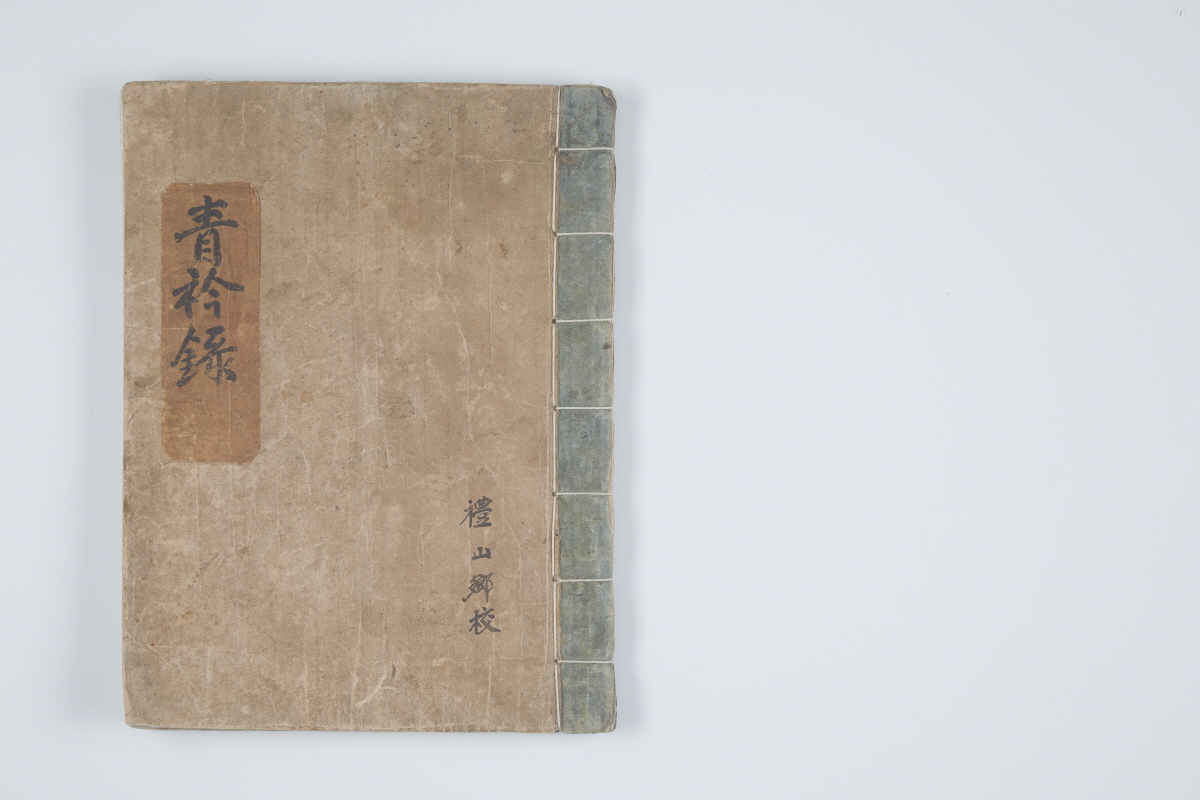

예산향교는 다른 향교와 마찬가지로 조선 초기 각 지방 군현에 향교가 건립되기 시작한 1413년(태종 13)에 세워진 것으로 추정된다. 이후 여러 차례 중‧보수가 있었을 것으로 여겨지나, 자료로 남아 있는 최초의 중수(重修) 기록은 『학교등록(學校謄錄)』의 1684년(숙종 10) 기사이다. 당시 화재로 인해 대성전(大成殿)과 5성(聖) 8현(賢)의 위판(位版)이 소실되었고, 화재에 대한 책임으로 예산 현감(禮山縣監)을 징계했다는 기록이다. 이와 관련된 내용이 『숙종실록(肅宗實錄)』 1684년 7월 10일조 기사에도 실려 있다. 이후 1720년(숙종 46) 『학교등록』 기사에 예산향교의 대성전과 동무(東廡)·서무(西廡)에 비가 새어 중수하였다는 기록이 있다.

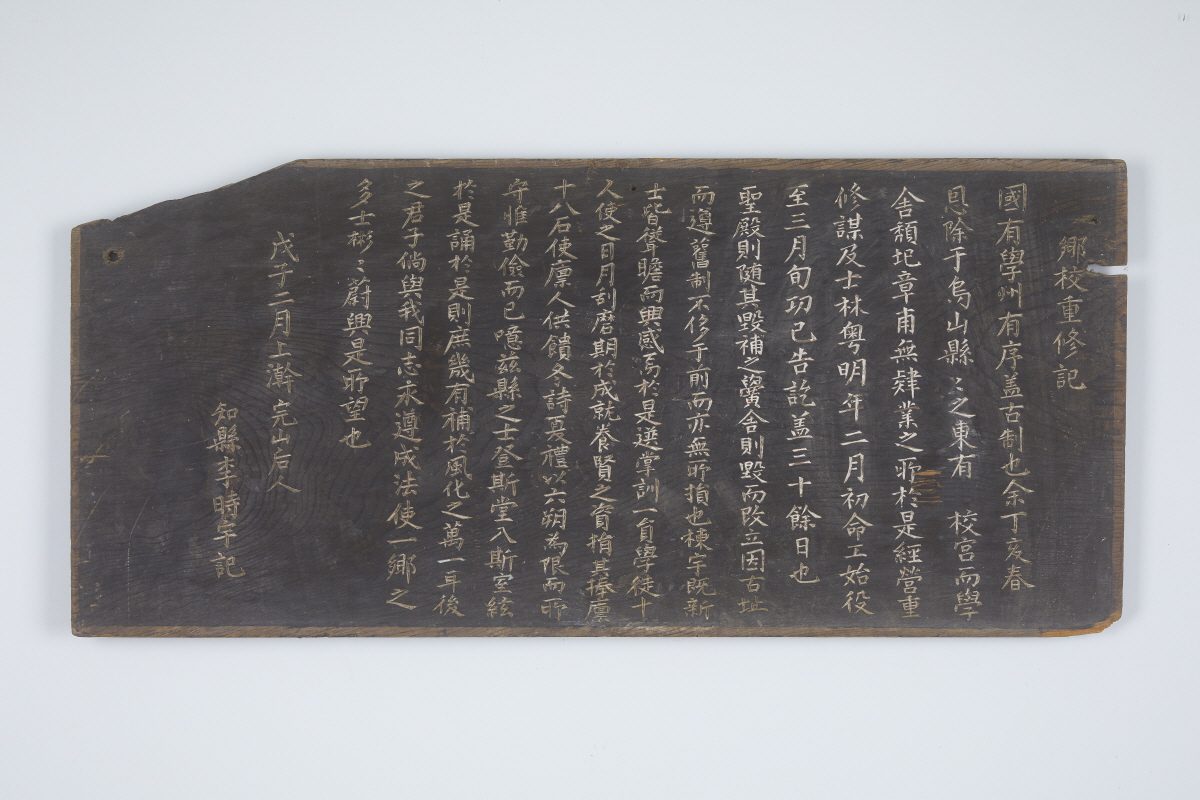

그 후의 중수 기록은 현판의 중수기(重修記)를 통해서 확인할 수 있다. 1785년(정조 9) 「대성전중수기」[현감 권기헌(權基憲) 찬]에는 당시 재정이 어려웠던 상황에서 유생들과 지역 인사들이 힘을 모아 중수에 나섰다는 기록이 있고, 1812년(순조 12) 「향교중수기」[현감 이순겸(李純謙) 기]를 보면, 대성전과 명륜당(明倫堂)이 황폐하여 3개월간 공사를 하였고, 이때 향교의 제기(祭器)와 학전(學田)을 마련하였다는 내용이 나온다. 1857년(철종 8) 「문묘중수기」[현감 조희갑(趙羲甲) 식]에는 대성전이 비가 샐 정도로 무너져 유생들과 함께 천금을 모아 봄부터 가을까지 전각(殿閣), 당계(堂階), 담장, 명륜당, 서재실, 그리고 상탁(床卓)과 제기를 수리·보완하였다고 기록하고 있다.

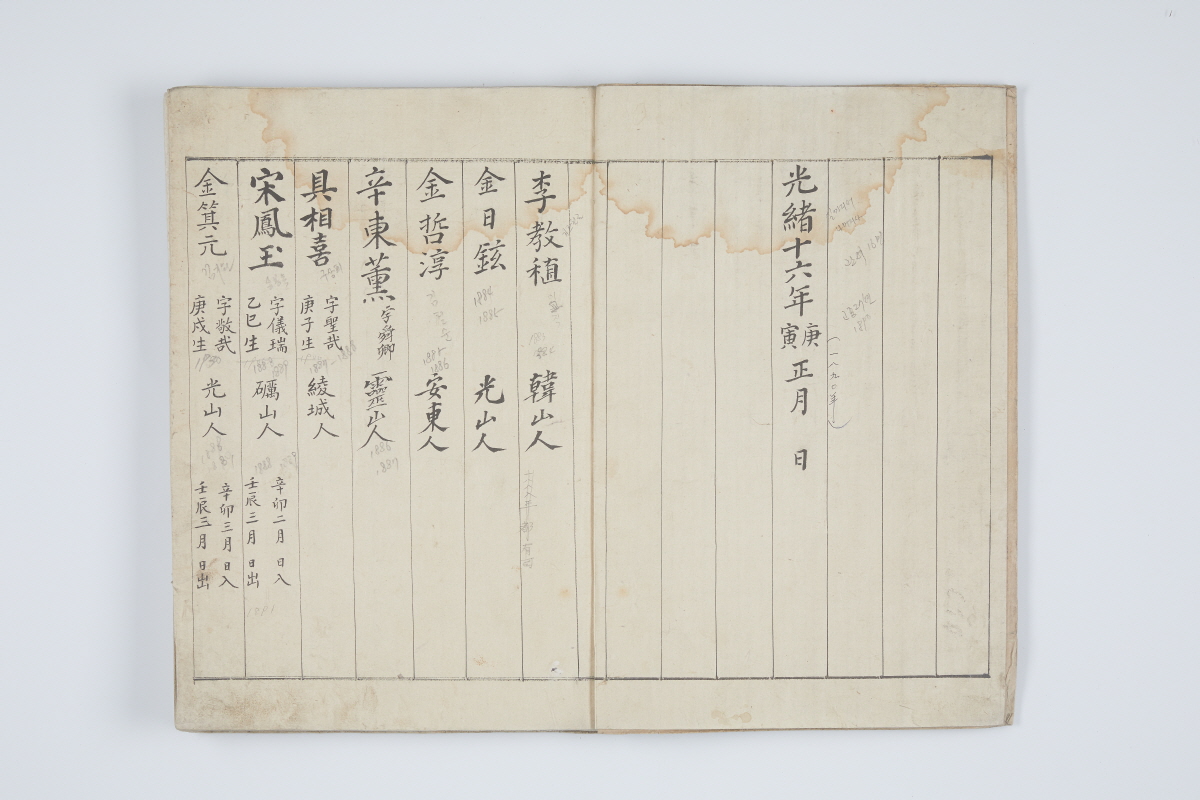

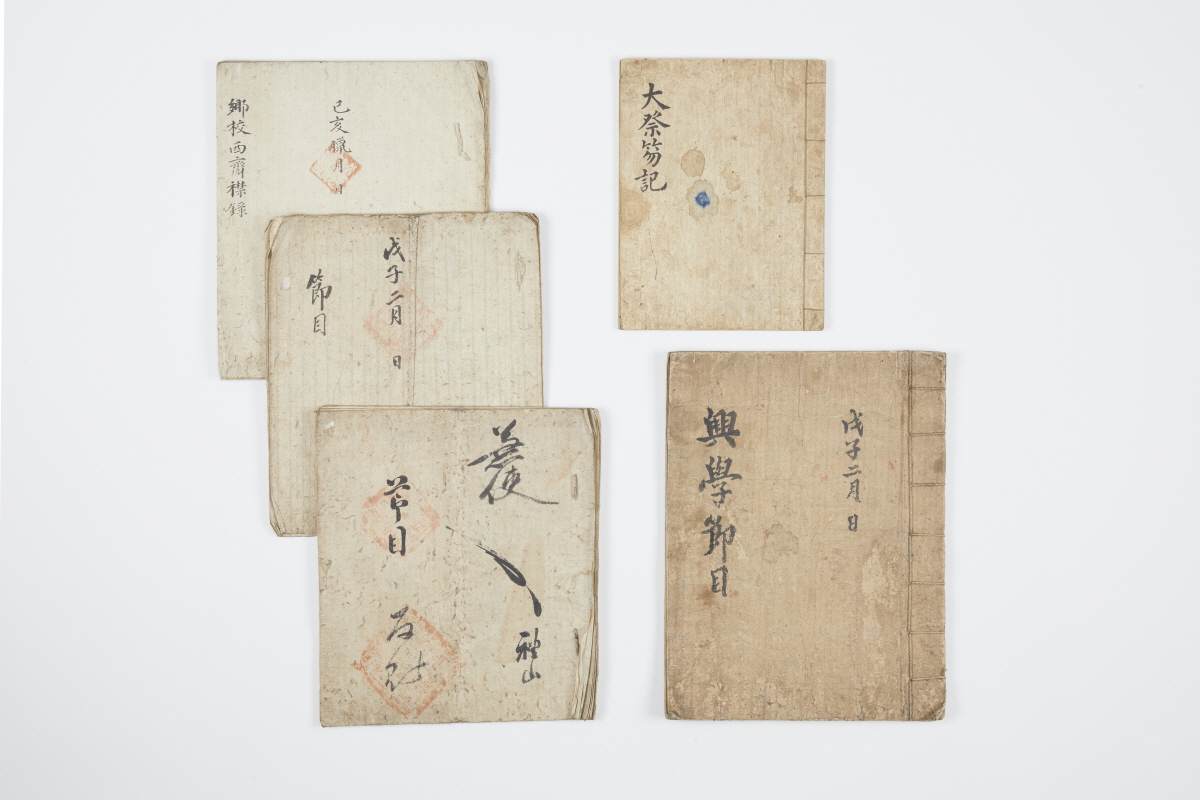

이후 1883년(고종 20)의 소규모 중수에 대한 기록이 1899년(고종 36) 『향교서재금록(鄕校西齋襟錄)』에 실려 있고, 1888년(고종 25) 『흥학절목(興學節目)』에는 그해 2월 현감 이시우(李時宇)가 대성전과 동재(東齋)·서재(西齋)를 중수하고, 자신의 봉름(俸廩) 18석을 지원하여 거접(居接) 비용으로 사용하게 했다는 기록이 있다. 일제강점기의 중수 기록은 자세하지 않다. 해방 이후에는 1975년에 동재 중수, 1976년 서재 중수, 1977년 내삼문(內三門) 중수, 1983년 내삼문, 계단, 축대, 담장 및 교궁(校宮) 경내 개수가 이루어졌고, 1995년 향교 중수를 거친 뒤 지금의 모습을 갖추게 되었다.