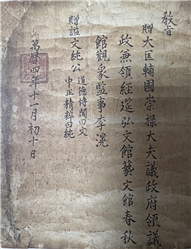

퇴계 종가에서 불천위(不遷位)로 모시고 있는 퇴계 이황(李滉, 1501~1570)은 조선의 성리학을 체계화한 대학자이다. 성균관 대사성(成均館 大司成), 대제학(大提學), 지경연(知經筵) 등을 역임하였고, 사후에 영의정에 추증되었다. 시호는 문순(文純)이다. 그는 서른넷의 늦은 나이에 과거에 합격했지만 출세에 뜻이 없어 여러 차례 관직을 사퇴하거나 응하지 않고, 평생을 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다. 사상적으로 이기이원론(理氣二元論)과 이기호발설(理氣互發說)을 주장하며, 주자의 이론을 더욱 발전시켜 ‘동방의 주자’라는 칭송을 받았다. 그의 학맥을 이은 학봉(鶴峰) 김성일(金誠一, 1538~1593), 서애(西厓) 류성룡(柳成龍, 1542~1607) 등이 주리론(主理論)을 계승하며, 영남학파를 형성하여 조선 성리학의 한 축을 이루게 되었다.

퇴계 종가의 사람들은 퇴계의 학문을 가학으로 삼아 퇴계의 삶과 정신을 계승하고자 하였다.

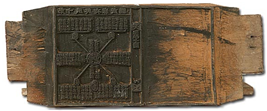

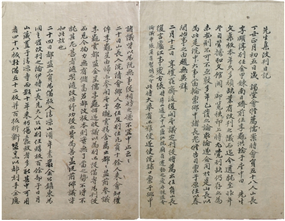

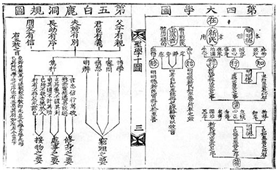

퇴계의 장손인 몽재(蒙齋) 이안도(李安道, 1541~1584)는 퇴계에게 직접 학문을 배워 성리학에 조예가 깊었던 인물이다. 퇴계의 학문과 덕행을 밝히는 일을 평생의 업으로 삼아 퇴계의 문집과 연보를 만들고 『성학십도(聖學十圖)』를 교정하였다. 그의 문집 『몽재집(蒙齋集)』에는 퇴계의 언행에 관한 「선생언행차록(先生言行箚錄)」과 「가정잡록(家庭雜錄)」, 그리고 퇴계의 임종 전 모습을 기록한 「고종기(考終記)」가 수록되어 있다. 조부의 유지를 받들고자 했던 그의 면모는 공자의 손자인 자사(子思)에 비유될 만하다

퇴계의 6대 종손 이수겸(李守謙, 1674~1739)은 도산서원 원장 권두경이 추월한수정을 지을 때 크게 공헌한 인물이다. 퇴계가 살던 집터가 다른 가문에 넘어가 있던 것을 찾아오고, 70여 년 전의 일을 고문서에서 찾아 추월한수정의 축조를 성공적으로 이루어냈다. 추월한수정의 건립은 퇴계종택을 도산서원 근처로 이전하여 퇴계의 학문을 선양했다는 특별한 의미가 있다. 이수겸은 1728년(영조 4) 무신란(戊申亂)이 일어났을 때 의병대장으로 나서기도 하였다. 비록 반란군이 진압되어 군대를 일으키지는 못했지만, 현실 문제에 적극적이었던 퇴계의 뜻을 이어받은 것을 알 수 있다.

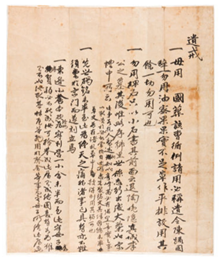

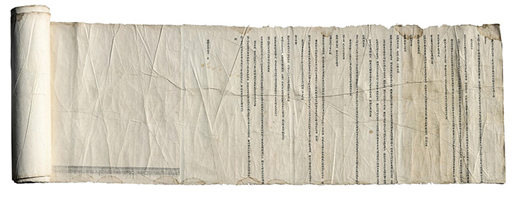

퇴계의 10대 종손 고계(古溪) 이휘녕(李彙寧, 1788~1861)은 오랫동안 관직에 있으면서도 가학을 계승하고자 학문에 주력했던 인물이다. 퇴계의 성리학에 전심하여 『십도집설(十圖集說)』을 통해 퇴계의 『성학십도』를 고증하고, 『퇴계선생예설유편(退溪先生禮說類編)』을 남겼다. 또, 퇴계를 중심으로 「팔고조도(八高祖圖)」를 그려 시조로부터 17세손까지의 계통을 밝히고 있다. 이휘녕은 향촌과 사회문제에도 관심을 보여 병산서원의 『여강지(廬江志)』 편찬을 반대하거나, 국정 현안에 관한 상소를 여러 차례 올리기도 하였다.