서애 류성룡(柳成龍, 1542~1607)은 조선 중기의 문신, 학자이자 외교관이다. 1566년(명종 21) 문과에 급제하고, 예문관 검열(藝文館 檢閱), 이조 좌랑(吏曹 佐郎), 대사헌(大司憲) 등의 벼슬을 거쳐 삼정승(三政丞)을 모두 지냈다. 시호는 문충(文忠)이다. 서애는 1591년(선조 24) 임진왜란이 일어날 것을 알고 권율(權慄, 1537~1599)과 이순신(李舜臣, 1545~1598)을 중용하도록 하였고, 전쟁에 대비할 방책을 건의하였다. 임진왜란이 일어난 후 도체찰사(都體察使)로서 군무를 총괄하였고, 전쟁 이후 정비와 수습에도 많은 공을 세웠다. 관직 생활 중 여러 차례 반대파의 탄핵을 받아 면직되었는데, 1598년(선조 31) 탄핵을 받은 후에는 벼슬을 마다하고 은거하였다. 학문적으로는 21세에 퇴계(退溪)에게 『근사록(近思錄)』을 배운 뒤 퇴계의 수제자가 되어 영남학파를 이루었다. 평생을 청렴하게 살았던 청백리이자, 조선의 5대 명재상 가운데 한 사람으로 평가받는다.

서애의 후손들은 퇴계로부터 이어진 서애의 학풍을 계승하여 학문에 전념하고, 덕행으로 세간에 추앙받은 인물들이다.

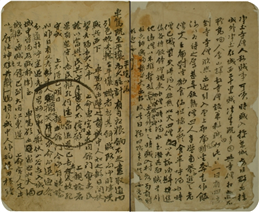

서애의 장손인 졸재(拙齋) 류원지(柳元之, 1598~1674)는 가르침을 받던 조부가 세상을 뜬 후 숙부인 수암(修巖) 류진(柳袗, 1582~1635)에게 가학을 익히고, 서애의 제자인 우복(愚伏) 정경세(鄭經世, 1563~1633)에게 수학하였다. 33세에 음보로 창락도찰방(昌樂道察訪)에 제수된 후 사헌부 감찰(司憲府 監察), 군자감 주부(軍資監 主簿), 황간 현감(黃澗 縣監), 진안 현감(鎭安 縣監) 등을 지냈다. 39세 때 병자호란이 일어나자 안동의 의병장 이홍조(李弘祚)를 도와 크게 활약하였다. 퇴계의 이기설(理氣說)을 통해 자신의 의견을 주장하고, 마음 수양을 위해 퇴계의 경(敬) 사상을 답습하였다. 역학에 몰두하여 「상수소설(象數小說)」, 「류권옹역도해(柳倦翁易圖解)」 등의 저술을 남겼고. 예설(禮說)에도 확고한 신념이 있어 「영남의례소(嶺南儀禮疏)」를 통해 드러냈다.

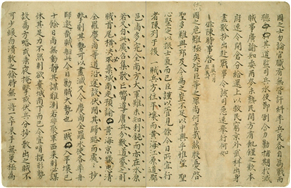

서애의 4대 종손 우눌재(愚訥齋) 류의하(柳宜河, 1616~1698)는 부친과 함께 일찍이 숙조인 류진과 정경세에게 수학하였다. 어릴 적부터 영특했으나 평생 과거를 보지 않았다. 1664년(현종 5) 조정의 천거로 경기전참봉(慶基殿參奉)을 제수받았고, 이후 사섬시직장(司贍寺直長), 봉화현감(奉化縣監)을 지냈다. 중년 이후 40년 동안 『주자서절요(朱子書節要)』 한 질만을 놓고 공부했다고 한다. 예법을 중시하여 행동거지가 바르고, 청렴결백하여 만년에 더욱 존경을 받았다.

서애의 5대손 주일재(主一齋) 류후장(柳後章, 1650~1706)은 조부인 류원지, 족숙인 류세명(柳世鳴, 1636∼1690)에게 학문을 배웠다. 스승으로 모신 목재(木齋) 홍여하(洪汝河, 1620~1674)에게서 『주역(周易)』에 조예가 깊다는 평가를 받았고, 예학에도 밝았다. 학문과 덕행으로 명망이 높아 1689년(숙종 15) 건원릉 참봉(健元陵 參奉), 1691년(숙종 17) 익위사 부수(翊衛司 副率), 1693년(숙종 19) 시강원 자의(侍講院 諮議)에 제수되었으나 모두 사임하여 왕이 친서를 하사하였다. 류후장은 아버지 류만하(柳萬河)가 충효당에서 분가하면서 지은 집을 훗날 증축하고 자신의 호를 따서 주일재(主一齋)라 이름 지었다.