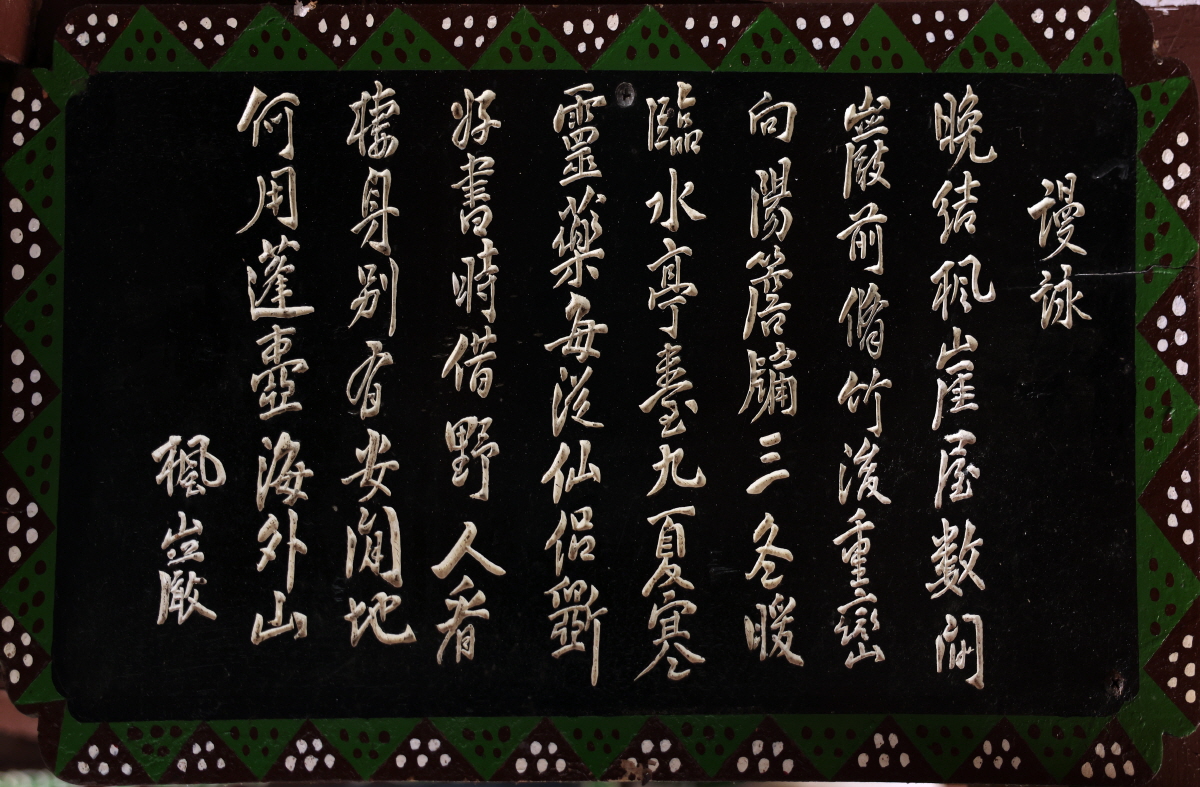

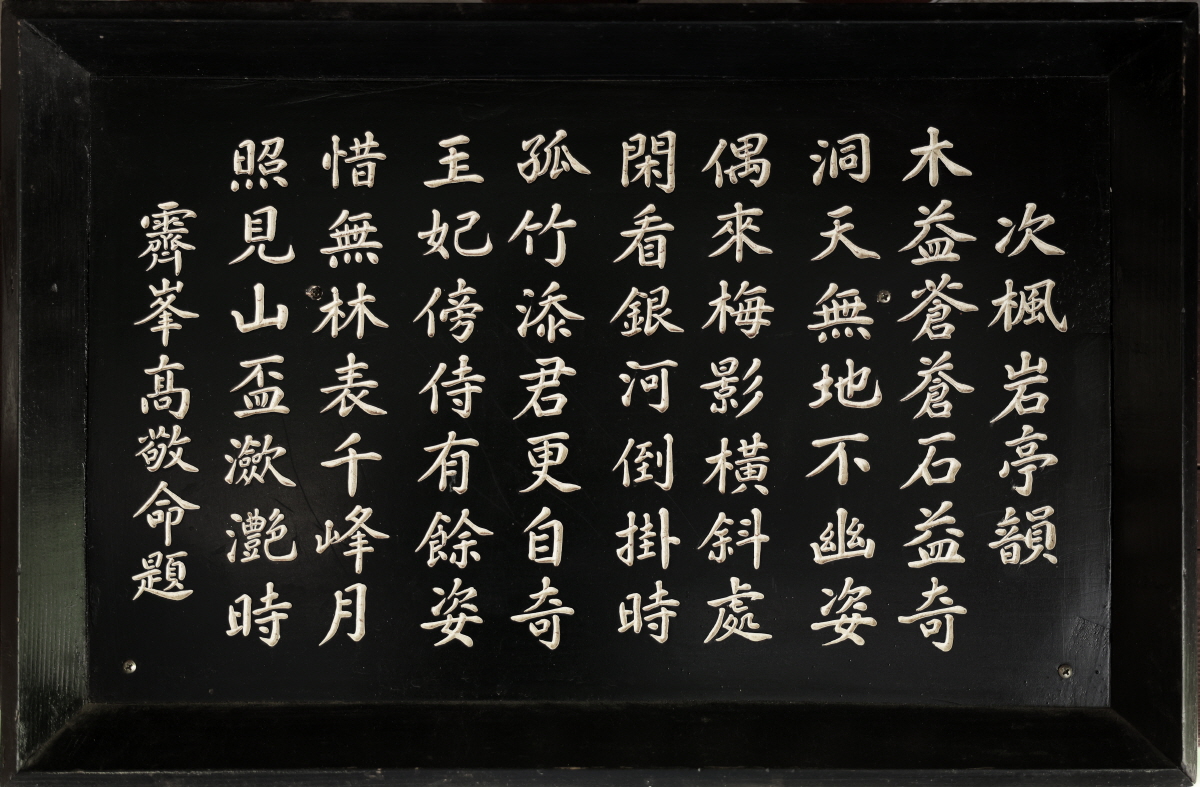

풍암(楓岩) 김덕보(金德普, 1571~1627)는 임진왜란 때 활동한 전라도 광주 출신의 의병장이다. 일찍이 송강(松江) 정철(鄭澈)과 제봉(霽峰) 고경명(高敬命)의 문하에서 수학하였는데, 임진왜란이 일어나자, 의병을 규합하여 전라도 곳곳에서 왜군을 격파하였다. 1592년(선조 25) 6월, 형인 김덕홍(金德弘)과 김덕령(金德齡)이 고경명과 함께 의병을 일으켰으나 노모 봉양을 위해 덕령은 돌아오고, 덕홍은 금산싸움에서 전사하였다. 1593년(선조 26) 노모가 세상을 떠나자 김덕령은 상을 다 치르기도 전에 김덕보에게 집안을 맡기고 다시 의병을 일으켰고, 상이 끝난 후 김덕보도 군사 계획에 합류하였다. 이후 김덕령이 무고로 옥사하자 김덕보는 고향인 석저촌(石底村)으로 돌아와 호를 풍암(楓岩)이라 하고, 풍암정으로 들어가 은둔생활을 하며 학문에만 전념하였다. 유일(遺逸)로 여러 차례 천거되어 별제(別提)를 제수받았지만 벼슬길에는 나아가지 않았다. 정묘호란이 일어나자 안방준(安邦俊)과 함께 의병을 일으켰으나 건강이 나빠져 전쟁에 나서지는 못하고, 뒤에서 도움을 주고 사망하였다. 1728년(영조 4)에 두 형과 함께 의열사(義烈祠, 지금의 벽진서원)에 배향되었다.

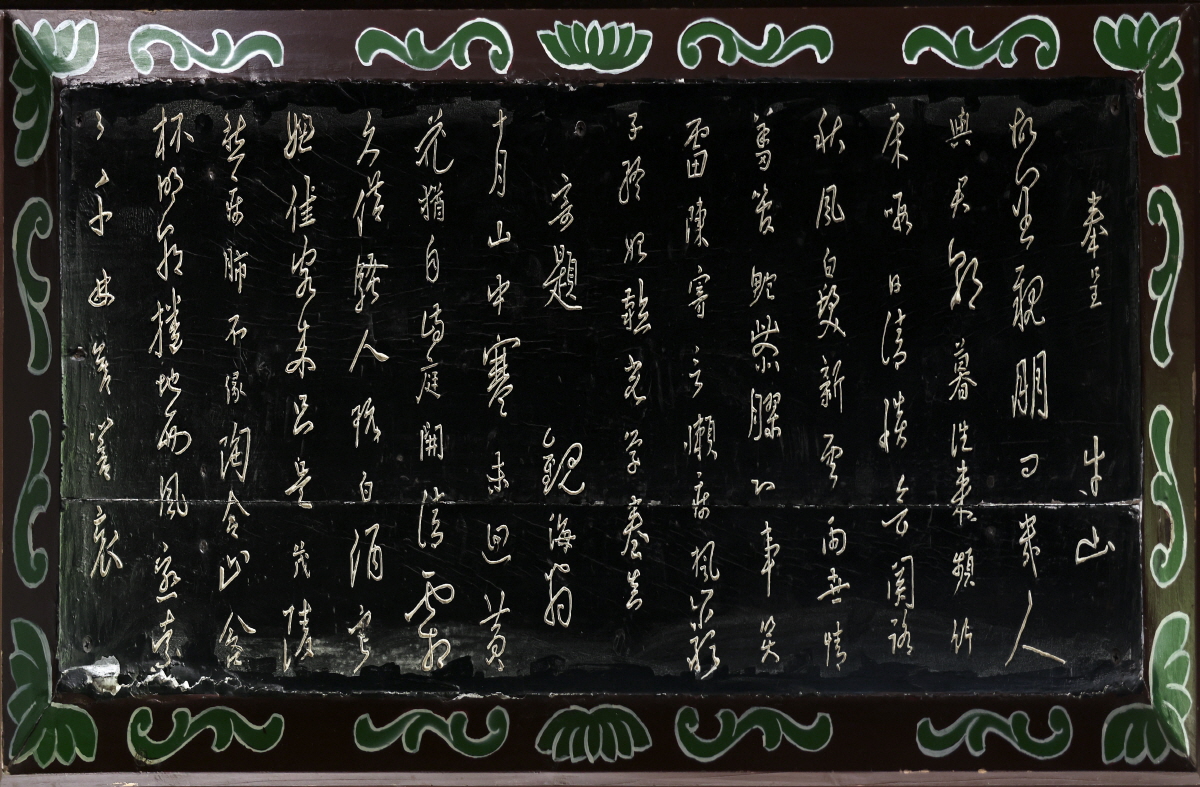

은봉(隱峰) 안방준(安邦俊, 1573~1654)은 조선 중기 학자이자 의병장이다. 박광전(朴光前), 박종정(朴宗挺)에게 수학하였고, 성혼(成渾)의 문인이 되었다. 임진왜란이 일어나자 스승인 박광전과 함께 의병을 일으켰다. 광해군 즉위 후 이이첨이 등용하려 하였으나 거절하고, 1614년(광해군 6) 죽산 안씨(竹山 安氏)의 세거지인 우산리(牛山里)에 은거하며 후학 양성과 학문에 전념하였고, 정묘호란, 병자호란 등 국난을 당할 때마다 의병을 일으켰다. 효종이 즉위한 뒤 지평(持平), 장령(掌令), 공조 참의(工曹 參議) 등을 지냈으며, 평생을 학문에 힘써 성리학에 능통하였다. 진주성을 지키다 순절한 이들의 내막을 적은 『진주서사(晉州敍事)』나 조헌(趙憲)의 소장과 격문 등을 모은 『항의신편(抗義新編)』, 그리고 『호남의록(湖南義錄)』, 『이대원전(李大源傳)』, 『삼원기사(三寃記事)』 등 전란 관계 사실을 기록하여 조선시대 의병사와 당쟁사를 연구하는 데 중요한 자료를 남겼다. 사후에 이조판서에 추증되었으며, 시호는 문강(文康)이다.