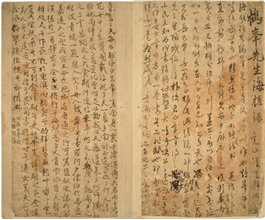

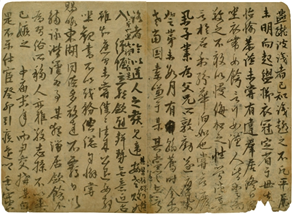

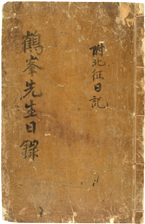

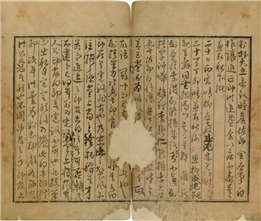

학봉 김성일(金誠一, 1538~1593)은 조선 중기 문신이자 학자로, 의리의 상징이 된 충신이다. 1568년(선조1) 문과에 급제하여 대간(臺諫), 홍문관 부제학(弘文館 副提學) 등 요직을 두루 거쳤고, 사후에 이조판서에 추증되었다. 시호는 문충(文忠)이다. 그는 퇴계의 적전고제(嫡傳高弟)로 성리학에 조예가 깊어 영남학파의 중추적 역할을 하였고, 많은 제자를 양성하여 새로운 학통을 형성하였다. 1590년(선조 23) 통신부사로 일본을 다녀와서 일본이 침입하지 않을 것이라고 보고하여 임진왜란이 발발한 후 파직되었다. 이후 경상도 초유사(慶尙道 招諭使)로 임명되어 의병을 규합하고 전투력을 강화하는 데 힘을 쏟았다. 1593년(선조 26) 경상우도 순찰사(慶尙右道 巡察使)가 되어 각 고을의 왜군 항전을 독려하던 중 병을 얻어 진주 공관에서 생을 마쳤다.

학봉의 종손들은 학봉의 학문 세계뿐만 아니라 의리 정신을 이어받아 국난 극복에 앞장섰다.

학봉의 장손인 단곡(端谷) 김시추(金是樞, 1580~1640)는 1601년(선조 34) 생원시에 합격한 뒤 동몽교관(童蒙敎官), 의금부 경력(義禁府 經歴)을 지낸 문인이다. 서애(西厓) 류성룡(柳成龍, 1542~1607), 한강(寒岡) 정구(鄭逑, 1543~1620)를 스승으로 모셨는데, 어릴 적부터 성품이 반듯하고 꼿꼿하여 조부인 학봉을 빼닮았다는 칭송을 받았다. 1621년(광해군 13) 나라를 혼란에 빠뜨린 이이첨(李爾瞻, 1560~1623)을 처단하자는 만인소(萬人疏)를 올릴 때, 영남 유생의 소두(小頭)로 추대되어 세 번의 상소를 올렸다. 정묘호란(丁卯胡亂) 때에는 의병대장에 추대되고, 병자호란(丙子胡亂) 때에는 유진장(留鎭將)이 되어 활약하였다.

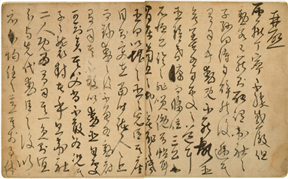

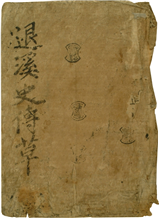

학봉의 11대 종손 서산(西山) 김흥락(金興洛, 1827~1899)은 영남 유림을 대표하는 한말(韓末)의 유학자이자 안동지역 의병을 이끌었던 인물이다. 1845년(헌종 11) 정재(定齋) 류치명(柳致明, 1777~1861)의 문인이 되어 갈암(葛庵) 이현일(李玄逸, 1627~1704), 대산(大山) 이상정(李象靖, 1711~ 1781)으로 이어진 영남학파의 주요한 학통을 이어받았다. 벼슬에 뜻을 두지 않아 임명에 늘 응하지 않았고, 학문에만 전심하여 「초학잠(初學箴)」, 「외천설(畏天說)」, 「입학오도(入學五圖)」 등 많은 글을 남겼다. 최초의 항일 의병인 ‘안동갑오의병’을 일으켰고, ‘을미의병’과 ‘병신의병’을 총지휘하여 안동부를 점령했다. 학자, 의병, 독립운동가 등 수많은 제자를 양성하였고, 그의 문인 705명이 기록된 『보인계첩(輔仁稧帖)』을 남겼다.

학봉의 13대 종손 김용환(金龍煥, 1887~1946)은 일제강점기의 독립운동가이다. 어릴 적부터 조부 김흥락의 영향을 많이 받아 1908년 이후 수많은 의병항쟁에 참가하였다. 1921년에는 비밀 독립운동 단체인 의용단에 가입하여 독립군의 자금을 지원하였는데, 이 과정에서 여러 차례 일본 경찰에 체포되어 옥고를 겪었다. 그 후 김용환은 세 번이나 학봉종택을 팔아 노름판에서 날렸는데, 이것은 독립군 자금을 마련하고자 일부러 파락호 행세를 한 것이다. 1922년에는 학봉종가와 임천서원(臨川書院)의 재산을 모두 처분하여 독립군 자금으로 지원하였다. 그러나 그는 죽기 전 끝내 이러한 행적을 밝히지 않았고, 1995년에서야 조부와 함께 건국훈장을 추서 받았다.