충장공(忠壯公) 김덕령(金德齡, 1567~1596)은 조선 중기의 의병장으로, 지금의 광주 충효동인 석저촌(石底村)에서 태어났다. 1587년(선조 20) 종조부 사촌(沙村) 김윤제(金允悌)와 우계(牛溪) 성혼(成渾)의 문하에서 수학하며 학문에 뜻을 두었다. 그러던 중 1592년(선조 25) 임진왜란이 일어나자 형 덕홍(德弘)과 함께 의병을 일으켜 고경명(高敬命)과 전주까지 진군한 후 돌아왔다. 1593년(선조 26)에는 당시 전주에 내려와 있던 광해군을 구해 익호장(翼虎將)의 군호를 받았고, 권율(權慄)로부터 초승장(超乘將)의 군호를, 이듬해 1월 선조로부터 충용장(忠勇將)의 군호를 받았다. 나라에 크고 작은 공을 세우던 가운데 1596년(선조 29) 7월, 충청도 홍산(鴻山, 지금의 부여)에서 이몽학(李夢鶴)이 반란을 일으켜 토벌에 나섰는데, 이때 반란에 가담했다는 모함을 받아 투옥되었다. 이후 20여 일간 6차례에 걸친 혹독한 고문 끝에 그해 9월, 30세의 나이로 옥사하였다. 1661년(현종 2) 65년 만에 억울함이 밝혀져 관직이 복고(復古)되었으며, 1668년(현종 9) 병조참의(兵曹參議)에 추증되었다. 1788년(정조 12) 충장공의 시호가 내려지고, 김덕령이 태어난 석저촌을 충효의 고을이라 하여 충효리(忠孝里)로 바꾸도록 하였다. 광주광역시 북구 충효동에는 그를 모시는 사당인 충장사(忠壯祠)가 있다.

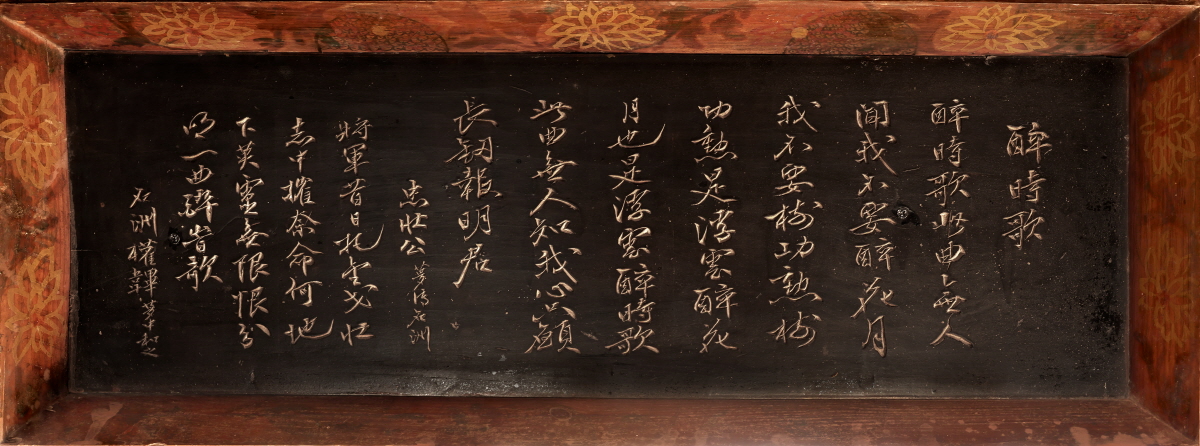

석주(石洲) 권필(權糧, 1569∼1612)은 조선 중기 시인이자 성리학자이다. 송강(松江) 정철(鄭澈)에게 수학하였으며, 당대의 대표 문단인 목릉성세(穆陵盛世)에서 동악(東岳) 이안눌(李安訥)과 함께 최고의 시인으로 평가받았다. 벼슬에는 뜻이 없어 산수를 방랑하며 풍자시를 주로 지었고, 뛰어난 시재로 자신의 울분을 토로하였다. 임진왜란 때는 주전론(主戰論)을 주장하기도 하였는데, 왜란 이후 세상에 대한 뜻을 접고 강화에 석주초당(石洲草堂)을 열어 후학을 양성하였다. 동료들의 추천으로 제술관(製述官)에 발탁되었으나, 당시 외척으로 부패를 일삼던 유희분(柳希奮)을 풍자한 「궁류시(宮柳詩)」를 지은 일로 유배되어 가던 중 객사하였다. 사후에 사헌부지평(司憲府持平)에 추증되었고, 한문소설 「주생전(周生傳)」을 남겼다. 강화의 석주초당 터에 후손 권체가 세운 <석주권필유허비(石州權韠遺墟碑)>가 남아있다. 그의 문집 『석주집(石洲集)』에는 권필이 꿈에서 본 김덕령의 시집을 보고 썼다는 「취시가(醉時歌)」와 권필의 화답시가 수록되어 있다. 광주 취가정의 명칭은 권필의 꿈에서 유래한 것이다.

난실(蘭室) 김만식(金晩植, 1845~1922)은 전라도 광주 출신의 문인이다. 향시에서 세 번이나 장원을 했으나 문과에는 급제하지 못했다. 이후 관직에 나가지 않고, 평생 학문에만 전념하였다. 『초학방향(初學方向)』을 저술하고, 이현규(李現圭)와 학규(學規)를 만들어 후학을 양성하는 데 힘을 쏟았다. 1890년(고종 27)에 김덕령을 기리기 위해 친족들과 취가정(醉歌亭)을 창건하여 그 경위를 상량문으로 쓰고, 느낀 바를 시로 지어 「창립취가정유감(創立醉歌亭有感)」을 남겼다. 1965년 양자 김희준(金熙駿)이 간행한 『난실유고(蘭室遺稿)』가 전한다.