부용(芙蓉) 김문발(金文發, 1359~1418)은 고려 말, 조선 초에 왜구를 물리치는 데 활약한 무인으로 전라 감사(全羅 監司), 황해도 관찰사(黃海道 觀察使), 형조 참판(刑曹 參判) 등을 역임하였다. 고려 말 도평의 녹사(都評議 錄事)로 있을 때 전라도 남원, 보성 등지에서 왜구를 격퇴한 공으로 돌산 만호(突山 萬戶)가 되었고, 1394년(태조 3)에는 김빈길(金賓吉), 김윤검(金允劒) 등과 함께 왜적선 세 척을 포획한 공으로 왕으로부터 활, 화살, 은기(銀器) 등을 하사받았다. 1406년(태종 6) 전라도 수군단무사(全羅道 水軍團撫使)로서 왜적선 한 척을 포획하는 등 왜구 격퇴에 공이 컸던 인물이다. 1411년(태종 11) 충청도 수군절제사(忠淸道 水軍節制使)에 이르렀으나 병으로 벼슬을 사양하고 고향으로 돌아가 부용정을 지었다. 1418년(태종 18) 황해도 관찰사에 제수되어 부임하였으나 병으로 사직하였다. 이후 낙향하여 여씨(呂氏)의 남전향약(藍田鄕約)과 주자(朱子)의 백록동규약(白鹿洞規約) 등을 모방하여 향약을 시행하고 풍속을 교화하는 데 힘썼다. 이것이 광주 향약좌목(鄕約座目)의 유래가 되었다.

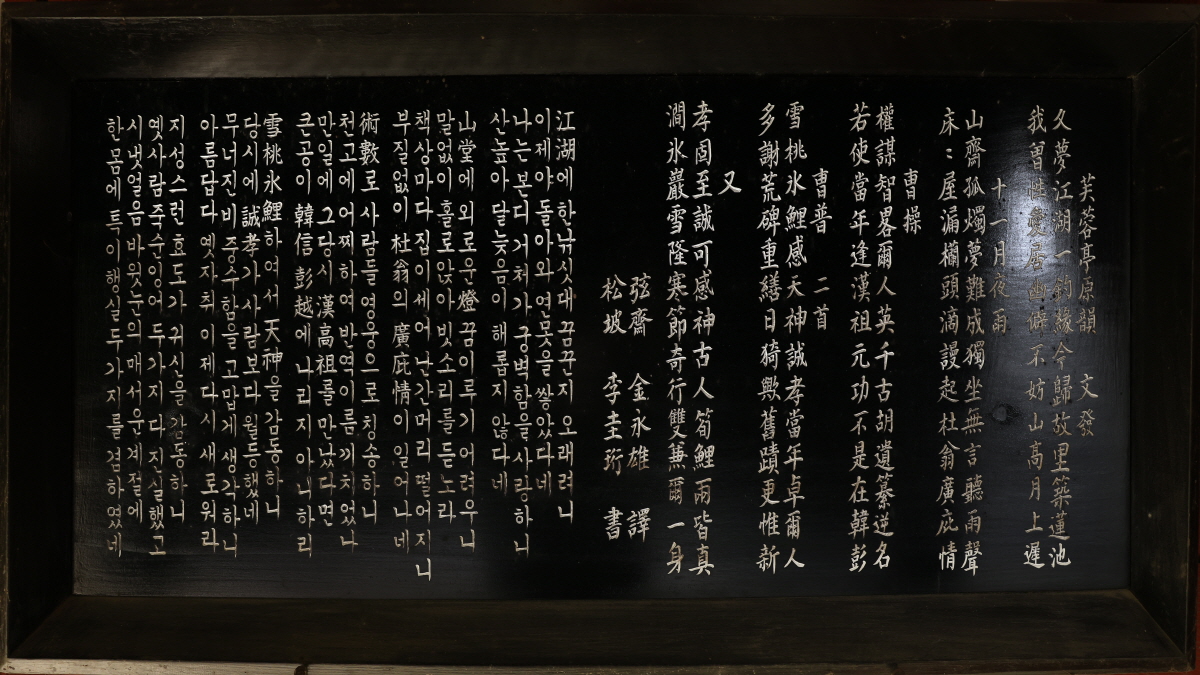

송천(松川) 양응정(梁應鼎, 1519~1581)은 조선 명종 때의 문인으로 1552년(명종 7) 문과에 급제하였다. 이후 1556년(명종 11) 중시에 장원으로 급제하여 홍문관 부수찬(弘文館 副修撰), 예문관 봉교(藝文館 奉敎), 성균관 대사성(成均館 大司成) 등을 역임하였다. 어릴 적부터 학문과 문장에 뛰어났고 병법에도 능하여 임진왜란을 예견하기도 했다. 은퇴하여 나주에 살면서 정철(鄭澈), 백광훈(白光勳), 최경창(崔慶昌) 등의 뛰어난 제자를 길렀다. 시문에 능하여 선조 때 8문장의 한 사람으로 뽑혔으며, 그가 쓴 228수의 한시가 전하고 있다. 그는 광주 목사(光州 牧使)로 재직하던 1568년(선조 1) 봄 부용정에서 열린 시회에 참석해 이안눌(李安訥), 임억령(林億齡) 등과 교유하며 시를 남겼고, 1569년(선조 2)에는 광주 판관 양사기(楊士奇), 찰방 한무선(韓茂善) 등과 무등산을 유람하고 입석대(立石臺)에 금석문을 남겼다. 광주 목사였던 그의 선정을 기리는 <목사양공응정선정비(牧使梁公應鼎善政碑)>가 남아 있다.